Minutos contados para o fim do exercício prático exigido pelo professor na aula há pouco ministrada. O professor Amador Lisboa, olhando os segundos ao velho relógio invertido sobre o pulso, anunciou. - O tempo acabou, pessoal. Quem fez, fez. Entreguem os trabalhos e podem ir embora. Farei a correção no final de semana, valendo nota que se acresça à média final – para a surpresa dos alunos, que não imaginavam o teor avaliativo daquele exercício. Recolhia pacientemente as folhas avulsas escritas à mão que lhe eram entregues pelos jovens estudantes, aflitos pela iminência dos vestibulares pelo país. Sua atenção fora detida quando recebera os rascunhos rasurados por um daqueles alunos. Uma breve olhadela pelo texto, utilizando-se da leitura dinâmica como técnica, avaliou o desleixo estético das folhas sujas, quase rasgadas pela pressão do lápis aposta à frágil e rasa tábula. Num esforço de súbita atenção - tal qual peixe ante o ardil de um camuflado anzol – retomou o texto desde o início, parou, olhou ao redor.

Na sala vazia, um suspiro antecedia o movimento da peluda mão direita sobre a boca. Um olhar de espanto, o lampejo semântico fortuito, oriundo de quem jamais esperava. A aula — Senhores, senhoras, os distraídos do fundão: hoje falaremos da nossa língua. Não a língua do dicionário — mas a língua viva, impura, contraditória, forjada entre espadas e pergaminhos. A língua que herdamos dos dominadores e com a qual, ironicamente, muitos ainda se deixam dominar.

A nossa história começa com a invasão romana à Península Ibérica, quando os exércitos do Império, a partir do século III anterior à era comum, tomaram a antiga região da Lusitânia. Ali viviam povos celtas e iberos, falantes de línguas hoje mortas — exceto em ecos toponímicos ou estruturas invisíveis que habitam o nosso modo de dizer sem que saibamos. Com os romanos, veio o latim. Não o latim das águias imperiais nem dos tratados filosóficos: o latim vulgar — língua dos soldados, mercadores e camponeses. Um idioma de uso, não de glória. Foi ele que se espalhou pelos campos, vilas e mosteiros, contaminando o falar popular por séculos.

Quando Roma caiu, esse latim deixou de ser centro e passou a se esfarelar. Cada região começou a torcer a língua à sua maneira. Assim nasceu, aos poucos, o galegoportuguês, um falar entre a Galícia e o norte do que viria a ser Portugal. Misturado com restos germânicos, arabismos e traços pré-romanos, esse idioma novo não nasceu de decreto — mas da boca do povo. E é aqui que a língua e o povo português se confundem. Porque o que forjou a identidade lusitana não foi apenas a espada ou o altar, mas a língua.

A fala do camponês, do clérigo, do nobre. A voz que atravessou os séculos e ganhou forma literária sob Dom Dinis, o rei trovador, até que, no século XV, com os descobrimentos, o português tornou-se instrumento de conquista. Sim, senhores. Foi com a língua de Camões que se navegou até África, que se colonizou o Brasil, que se impuseram crenças e nomes a povos que falavam línguas ancestrais — até então inominadas. Foi também com essa língua que se construiu o mito do lusitano civilizador — e, com ele, a ilusão de que o Brasil seria uma extensão menor de Portugal. Ilusão conveniente.

A língua portuguesa, portanto, não é só herança. É também cicatriz. (Pausa breve. Encara os alunos.) — Mas passemos agora às formas literárias que essa língua assumiu, ao longo dos séculos. Porque, se a língua é corpo, a literatura é o seu movimento. Comecemos com o Classicismo. Século XVI. Rigor, simetria, ideal. Camões escreve Os Lusíadas, onde tudo tem lugar e propósito. A linguagem imita a ordem do cosmos. Com o Barroco, a harmonia se rompe. O mundo virou conflito. Céu e inferno, carne e alma, razão e fé.

A língua se torna labirinto: ornada, densa, febril. Depois vem o Arcadismo: fuga à natureza, retorno ao simples. Mas é simples só na superfície — é idealizado, pastoral, quase falso. No Romantismo, tudo explode. Emoção, pátria, melancolia. O “eu” se coloca no centro. É a literatura do excesso, do suspiro, do sangue derramado por amor e por glória. O Realismo faz o contra-ataque. Rasga a fantasia. A linguagem se torna lente objetiva. O mundo é analisado, criticado, exposto em carne crua. O Naturalismo vai além: o homem é animal, produto do meio e do instinto.

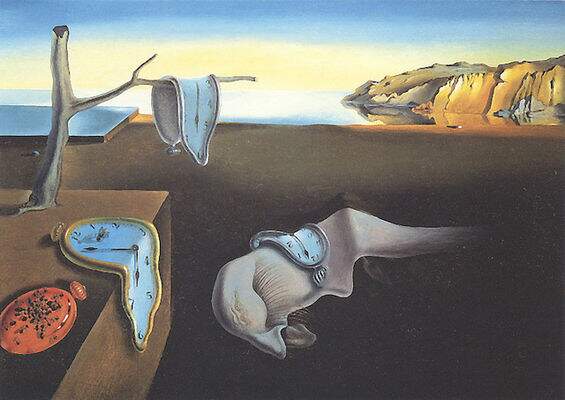

O Parnasianismo, logo em seguida, busca refúgio na forma: arte pela arte. Uma flor de mármore. Fria, perfeita e morta. Mas então sussurra o Simbolismo: atmosfera, sugestão, ritmo. Palavras como véus. O sentido se esconde sob a música. Com o Modernismo, enfim, a língua entra em rebelião. Semana de 22. Oswald, Mário, Tarsila. A forma é quebrada. O idioma, abrasileirado. Erros viram estilo. A norma vira provocação. E então, senhores... o Surrealismo. Ah... o surrealismo. Aqui a linguagem enlouquece. Os sonhos invadem a vigília.

A lógica é sufocada. O que importa não é o que se entende — é o que se sente sem compreender. A escrita surge do instinto, do impulso, da imagem bruta. Não há enredo, não há estrutura, não há ponto de chegada. Só fluxo. Só rasgo. É uma arte que fala da mente sem filtros. Do corpo sem verniz. Da dor sem nome. (Pausa. Silêncio.) — E por isso, hoje, o exercício é o seguinte: escrevam. Tema livre. Mas em português — esse português sujo, múltiplo, herdeiro de reis e de senzalas, de monges e de operários. Escrevam como puderem. Ou como não puderem. Mas escrevam.

O aluno No fundão, deitado sobre a carteira repleta de cicatrizes expostas, forjadas pelas marcas de estilete entre símbolos pintados à caneta, frases, nomes, indícios de corretivo e palavras dos antepassados que sobre ela se debruçaram, Levi Andrade nela a cabeça repousava, nitidamente desatento à curiosa explanação. Tomou a si uma folha de caderno emprestada do colega ao lado, empunhou o grosso e único lápis de que dispunha, impróprio à ocasião, e, às feições de um pintor, escreveu.

O texto “Ei, que me lê. Preparado? Careça disso. Incito-o ao exercício do teu próprio despreparo. Essa é a tua virtude. Não sou eu quem aqui lhe diz. Dispensei o narrador, esse ser airoso e onipotente, aqui não há de interferir. Aos sussurros íntimos, educadamente aos ouvidos, dispensei a emoção. Mandei também embora qualquer personagem, desejoso de um espaço à participação. Isso não é palco para oportunidades, tampouco à barata aparição, que se festeja previamente como quem não se repara, trabalha porcamente e aceita as migalhas que lhe caem podres ao chão. Clamo apenas ao leitor minimamente alfabetizado: não seja amistoso e não trate o assunto a si. Leia-o apenas, sob o manto do espectro de um autor, quem não sou.

Sou apenas o escritor. Aquele é quem cria. Desconheço-o, e, por ora, faço-me às vezes dum humilde tradutor. A longos duros passos me encaminho, ao tempo em que caminha essa desumana humanidade, trilhando arduamente o labirinto dos conceitos e das misteriosas significações que nos escapam aos dedos, nos ariscos dias que não se deixam acariciar, escorridos tal qual água de uma bica em meio à mais profunda natureza, rumo ao desconhecido infinito (risos e rabiscos). Sabe-se lá desde quando. Há quanto nisso se ousara pensar? A corrida da vida.

A vida é corrida. Poucos pensam. O marco, o princípio, o desenvolvimento...o fim, sempre volta ao início. Meus amigos jamais pensaram nesses riscos. Os riscos de pensar...pra isso...nem os ricos. Esses pensam sim, pensam em gozar. Isso lá é raciocinar? A técnica a favor da minoria. O resto que se foda e sem pestanejar. Dizem que a ciência pensa, chancelou nossa aurora com vestígios frágeis em que se divagam as teorias inflamadas, lampejos lapidados a partir do nada, por vezes contrárias aos devaneios das palavras sacras, dispostas em areia firme, tal qual a mais utópica fantasia de um falastrão. A maioria ri. Ria você também. Afrouxa o teu ego, e ria, para que não chore.

Se chorar, tuas lágrimas não hão de marcar o véu da tua ignorância vazia. Não se pensa. Você não sabe pensar. Outros, pensam em coisas outras, coisas palpáveis, sensíveis aos sentidos, coisas fáceis. Isso é pesar. Dia outro o fácil há de lhe pesar, jogarte ao cabo, a si, que te julgas por gloriosa experiência submeter-se às carências da vontade alheia, pra não ser deposta, cativa aos grilhões de uma voluptuosa indefinição, para que não morra antes que lhe abram uma Porta. O tempo passa. O sangue corre, jorra frenesi ao coração, bombeia oxigênio e elementos outros, dando ao cérebro sentimentos, extrema condição, à razão que se emociona forte, à verdade que lhe escorre às mãos.

Eterna energia, presente a cada dia às horas, minutos, segundos em raciocinada sensação. Escrevo só. Descrevo o indescritível, um senso íntimo, de reconhecimento pleno, em que agradeço por estar apenas vivo, contemplando o que não sinto, usando e abusando de velada condição. Trabalha-se por dinheiro. Dinheiro pra não ter recreio. Tô fora desse anseio. Ser pleno, no mínimo quase cheio, jamais viver em vão. A oportunidade é rara. Enquanto houver saúde, não hei torrar meu tempo, pra beber o café frio surrado ao chão.

Definitivamente, NÃO! Lamber o rabo alheio, adequando-se à adaptação do meio, sucumbindo-me os fins, meus devaneios, isso sim...é vida de cão. Nessa pena, as agruras que podem, embora digam: não devem ser expressas. O ódio de quem briga contra a pressa, uma aposta nas lágrimas contidas pelas frestas do olhar às arestas de um casarão, onde moram o poder, a luxúria, o desejo indomado de uma eterna traição, bebendo e sorrindo aos de fora, aos pequenos maltrapilhos, sofredores escarnecidos pelo que se decide, decididamente, pensar agir em não.

Afrouxa o teu ego. Tua vida não será em vão. Segue rumo algum sentido. Minha pena não sucumbe ao corretivo. Tem navalha, corta e esfrega o sangue da justiça na guerrilha em que só se usam facas. Na tinta, a força de uma alma, a minha disciplina.

Não o julgo, sonhar é minha sina. Vá, ria. Exercita o teu despreparo. Meu exercício é hábil, diário, ao longo dessa vida me respiro e me reparo. Escrevo o indescritível, que me mantenha vivo o espírito, erguendo-me se abatido, aprendo a conquistar outros sentidos. Penso, logo insisto. Levi Andrade.